幽霊書店

おや、こんなところに本屋が。

おかしいな、きのう通ったときは本屋なんかなかったのに。

妙に古めかしい本屋である。

ショウウィンドウに並べてある本も雑誌も昔めいている。

いや、印刷は新しいが、日付が古い。

雑誌の表紙に1914とある。

ということは100年前か。第一次世界大戦の年ではないか。

看板を見上げると、Haunted Bookshop とこれも古風な書体で記してある。

書体のことはそれとして、Haunted とはどういう意味だったか。

自分は英語がよくわからないらしい、アメリカ人なのに。

何だっけ、Haunted て。「幽霊書店」だろうか、「行きつけの書店」だろうか。

名はギルバートです。アメリカ在住のアメリカ人で、ミシンのセールスをやってます。

書店に入っていって、わたしはそう名乗った。

上得意の一人娘と恋をしています。そんなことまで言った。

「ほう、あんたがそうでしたか」

思いがけず書店主がうれしそうに言った。

「そのお得意さんというのはチャップマン氏ですな」

「ご存知でしたか」

「この近隣では有名ですから」

「そんなにですか」

「評判ですよ。毎月のようにミシンを買ってるってね」

「いくらなんでも、そんなには売ってません」

「でも、年に何台か、4台とか5台とかは売りつけてるんだろ」

「まあ、そのくらいは…」

「ほら、ほら、やっぱりね。情を通じておいて物を売りつける。なんといってもセールスの本道ですな。この色男めが」

「いや、そういうわけでは」

風向きがおかしくなりそうで、わたしは話題を変えた。

「ところでサラエボのニュースは入ってますか」

「サラエボ? なんだねそれは」

店主はサラエボ事件を知らなかった。

店内には雑誌のほか新聞もあったが、サラエボ事件を伝える記事はない。

メキシコでは革命勢力の内部で分裂が進んでいた。サパタとビリャが連携して、首都に迫っている。そういう見出しは店内にあふれていた。

だが、ヨーロッパ情勢は? オーストリー=ハンガリー帝国の皇太子がサラエボで暗殺された事件の報はまだなのか。

「第一次世界大戦がはじまったはずなんだが」

わたしのつぶやきを聞きとがめて店主が言った。

「世界大戦? なんだね、それは。第一次があるってことは第二次、第三次もあるんですかい。それより、なにごとだね、その世界大戦というのは」

わたしは第一次世界大戦と第二次世界大戦があったことを知っている。だが店主は知らない。そもそもまだ第一次大戦は起きていないらしい。どういうことなのだろう。

「あんた」と店主が言った。目がとがっている。「もしかして、あんた、時間旅行者か」

時間旅行者。そういう言葉はきいたことがある。わたしはうろたえた。なぜうろたえたのか。自分が何者か、あいまいになりかけていた。自分の正体が不明? そんなことはありえない。けれども、どこかに隙間があって、そこにつけ込まれそうな気がした。

アメリカ在住のアメリカ人でミシンのセールスマン。わたしはそういう者ではなかったのか。

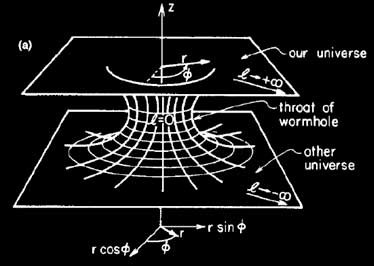

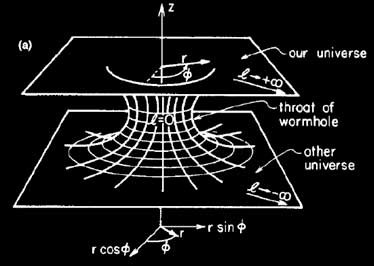

頭の中にタイムトンネルのイメージが浮かんだ。

砂時計に似て、トンネルの中央部がくびれている。

こんなトンネルをわたしは抜けてきたのか。トンネル内を昇ってきたのか、それとも降下してきたのか。

違うと思った。こんなものはイリュージョンにすぎない。たまたま頭の中に浮かんだだけだ。

「あんた」とまた店主が言った。「あんた、時間旅行者か」

口調に敵意がこもっていた。

時間旅行者すなわち社会の敵。そんな感じだった。時間旅行者は危険だ、時間旅行者に油断するな。アメリカ社会をそんな不寛容な空気が覆っていた気がする。

だからといって、わたしが危険人物であるわけはない。まして時間旅行者とは言いがかりである。

「ちょっと待て」わたしも言葉をとがらせた。「おまえこそ怪しい。きのう通りかかったとき、こんな店はなかった。幽霊じゃないのか、この店も店主のおまえも」

店名からして怪しい。なんだ、Haunted Bookshop って。幽霊書店なんて、ふつうの本屋が名乗る名か。

店主が殴りかかってきた。

問答無用。危険なやつは追い出してやる。

そんな気迫は感じられたが、暴力沙汰になれてないのだろう、店主のパンチに勢いはなかった。

攻撃をはずして、わたしは相手の胴にかじりついた。

不安の裏返しとしての暴力。店主の行動はそれだった気がする。わたしも同じだった。

しばらくもみあったが、わたしの膝蹴りが股間に決まると相手は床に崩れ落ちた。わたしも暴力にはなれていない。蹴りが決まったのは偶然だった。

はれ上がって血のにじんだ自分の手にしばし見入った。膝蹴りの前に何発か店主を殴ったようだった。もみあいには手ごたえがあった。ということは、店主はイリュージョンではない。もちろん、わたしがイリュージョンであるはずはない。

床にうずくまった店主をおいて表に出た。

見なれた道路が前を走っていた。

そこは日本だった。

わたしは日本生まれの日本人で、日本の街の路上に立っていた。そういう者であるらしかった。

振り返ると本屋がなくなっていた。Haunted Bookshop が消えていた。

はれた拳はそのままだった。血もにじんでいた。

一連の出来事は、いったい何だったのか。

気持が落ちついて日本の日常になじめるまでに数日かかった。

そうなってから自分なりに考えてみた。

まず、わたしは時間旅行者ではありえない。

タイムトンネルのくびれの部分を生身の人間は通り抜けることができない。

人間だけではない。どんな物質も本来の性質を保ったままくびれを抜けて別の時空に至ることはできない。タイムトンネルのくびれを通過するさい、物質は素粒子レベルで破壊され、物質ともエネルギーともいえない状態となって向こう側に(未来にか過去にか)排出される。

何冊か調べた本によれば、そういうことのようだった。かりにわたしが時間旅行をしたとすれば、100年前の空間に至る前に人間でないものに変わっていたはずである。

そういうわけで、わたしは時間旅行者ではありえない。

時間を旅行したのはわたしではない。

とすれば、時空を超えてやってきたのは、時間のほうである。

時間は物質ではないだろう。だからタイムトンネルを通り抜けても他の物質に変わってしまうおそれはない。トンネルを抜けても時間は時間のままである。あるいは、時間そのものがタイムトンネル機能を持っているのかもしれない。

わたしが行ったのではない。時間が来たのだった。

時間がやって来て去っていった。

その時間はヴァージニアとの思い出と小さな写真を1枚残していった。

公園の写真師に撮らせた手札ほどの写真に、ベンチでくつろぐ彼女とわたしが写っている。

ベンチの脇にヴァージニアの父親チャップマン氏がいて、伸ばした手をベンチの背もたれにかけている。父親はわたしたちの散歩にいつもついて来たものだった。

わたしが売りつけたミシンはどうなったか。

父娘は困惑してることだろう。1台あればいいミシンをどうして何台も買い込んだか。娘がわたしのセールスを助けようとしたのが見かけの理由だが、事実をたどれば時間のせいだったのだ。時間の気まぐれで、われわれいずれも妙な体験をさせられた。

困惑といえば、わたしに殴られたり蹴られたりした店主もだろう。

わたしを追って外へ出たとしても、すでのわたしの姿はない。ずいぶん戸惑ったのではあるまいか。

それと、Haunted Bookshop。

今なら「とりつかれた本屋」と解したい。わたしにとりつかれたか、時間にとりつかれたかだが、いずれにしろ時間のやったことである。おっと、膝蹴りをくらわせたのはわたしだった。成り行きだったが気の毒なことをした。

[図版]

- The Haunted Bookshop - Wikipedia, the free encyclopedia

- Q: How can wormholes be used for time travel? | Ask a Mathematician / Ask a Physicist

おかしいな、きのう通ったときは本屋なんかなかったのに。

妙に古めかしい本屋である。

ショウウィンドウに並べてある本も雑誌も昔めいている。

いや、印刷は新しいが、日付が古い。

雑誌の表紙に1914とある。

ということは100年前か。第一次世界大戦の年ではないか。

看板を見上げると、Haunted Bookshop とこれも古風な書体で記してある。

書体のことはそれとして、Haunted とはどういう意味だったか。

自分は英語がよくわからないらしい、アメリカ人なのに。

何だっけ、Haunted て。「幽霊書店」だろうか、「行きつけの書店」だろうか。

名はギルバートです。アメリカ在住のアメリカ人で、ミシンのセールスをやってます。

書店に入っていって、わたしはそう名乗った。

上得意の一人娘と恋をしています。そんなことまで言った。

「ほう、あんたがそうでしたか」

思いがけず書店主がうれしそうに言った。

「そのお得意さんというのはチャップマン氏ですな」

「ご存知でしたか」

「この近隣では有名ですから」

「そんなにですか」

「評判ですよ。毎月のようにミシンを買ってるってね」

「いくらなんでも、そんなには売ってません」

「でも、年に何台か、4台とか5台とかは売りつけてるんだろ」

「まあ、そのくらいは…」

「ほら、ほら、やっぱりね。情を通じておいて物を売りつける。なんといってもセールスの本道ですな。この色男めが」

「いや、そういうわけでは」

風向きがおかしくなりそうで、わたしは話題を変えた。

「ところでサラエボのニュースは入ってますか」

「サラエボ? なんだねそれは」

店主はサラエボ事件を知らなかった。

店内には雑誌のほか新聞もあったが、サラエボ事件を伝える記事はない。

メキシコでは革命勢力の内部で分裂が進んでいた。サパタとビリャが連携して、首都に迫っている。そういう見出しは店内にあふれていた。

だが、ヨーロッパ情勢は? オーストリー=ハンガリー帝国の皇太子がサラエボで暗殺された事件の報はまだなのか。

「第一次世界大戦がはじまったはずなんだが」

わたしのつぶやきを聞きとがめて店主が言った。

「世界大戦? なんだね、それは。第一次があるってことは第二次、第三次もあるんですかい。それより、なにごとだね、その世界大戦というのは」

わたしは第一次世界大戦と第二次世界大戦があったことを知っている。だが店主は知らない。そもそもまだ第一次大戦は起きていないらしい。どういうことなのだろう。

「あんた」と店主が言った。目がとがっている。「もしかして、あんた、時間旅行者か」

時間旅行者。そういう言葉はきいたことがある。わたしはうろたえた。なぜうろたえたのか。自分が何者か、あいまいになりかけていた。自分の正体が不明? そんなことはありえない。けれども、どこかに隙間があって、そこにつけ込まれそうな気がした。

アメリカ在住のアメリカ人でミシンのセールスマン。わたしはそういう者ではなかったのか。

頭の中にタイムトンネルのイメージが浮かんだ。

砂時計に似て、トンネルの中央部がくびれている。

こんなトンネルをわたしは抜けてきたのか。トンネル内を昇ってきたのか、それとも降下してきたのか。

違うと思った。こんなものはイリュージョンにすぎない。たまたま頭の中に浮かんだだけだ。

「あんた」とまた店主が言った。「あんた、時間旅行者か」

口調に敵意がこもっていた。

時間旅行者すなわち社会の敵。そんな感じだった。時間旅行者は危険だ、時間旅行者に油断するな。アメリカ社会をそんな不寛容な空気が覆っていた気がする。

だからといって、わたしが危険人物であるわけはない。まして時間旅行者とは言いがかりである。

「ちょっと待て」わたしも言葉をとがらせた。「おまえこそ怪しい。きのう通りかかったとき、こんな店はなかった。幽霊じゃないのか、この店も店主のおまえも」

店名からして怪しい。なんだ、Haunted Bookshop って。幽霊書店なんて、ふつうの本屋が名乗る名か。

店主が殴りかかってきた。

問答無用。危険なやつは追い出してやる。

そんな気迫は感じられたが、暴力沙汰になれてないのだろう、店主のパンチに勢いはなかった。

攻撃をはずして、わたしは相手の胴にかじりついた。

不安の裏返しとしての暴力。店主の行動はそれだった気がする。わたしも同じだった。

しばらくもみあったが、わたしの膝蹴りが股間に決まると相手は床に崩れ落ちた。わたしも暴力にはなれていない。蹴りが決まったのは偶然だった。

はれ上がって血のにじんだ自分の手にしばし見入った。膝蹴りの前に何発か店主を殴ったようだった。もみあいには手ごたえがあった。ということは、店主はイリュージョンではない。もちろん、わたしがイリュージョンであるはずはない。

床にうずくまった店主をおいて表に出た。

見なれた道路が前を走っていた。

そこは日本だった。

わたしは日本生まれの日本人で、日本の街の路上に立っていた。そういう者であるらしかった。

振り返ると本屋がなくなっていた。Haunted Bookshop が消えていた。

はれた拳はそのままだった。血もにじんでいた。

一連の出来事は、いったい何だったのか。

気持が落ちついて日本の日常になじめるまでに数日かかった。

そうなってから自分なりに考えてみた。

まず、わたしは時間旅行者ではありえない。

タイムトンネルのくびれの部分を生身の人間は通り抜けることができない。

人間だけではない。どんな物質も本来の性質を保ったままくびれを抜けて別の時空に至ることはできない。タイムトンネルのくびれを通過するさい、物質は素粒子レベルで破壊され、物質ともエネルギーともいえない状態となって向こう側に(未来にか過去にか)排出される。

何冊か調べた本によれば、そういうことのようだった。かりにわたしが時間旅行をしたとすれば、100年前の空間に至る前に人間でないものに変わっていたはずである。

そういうわけで、わたしは時間旅行者ではありえない。

時間を旅行したのはわたしではない。

とすれば、時空を超えてやってきたのは、時間のほうである。

時間は物質ではないだろう。だからタイムトンネルを通り抜けても他の物質に変わってしまうおそれはない。トンネルを抜けても時間は時間のままである。あるいは、時間そのものがタイムトンネル機能を持っているのかもしれない。

わたしが行ったのではない。時間が来たのだった。

時間がやって来て去っていった。

その時間はヴァージニアとの思い出と小さな写真を1枚残していった。

公園の写真師に撮らせた手札ほどの写真に、ベンチでくつろぐ彼女とわたしが写っている。

ベンチの脇にヴァージニアの父親チャップマン氏がいて、伸ばした手をベンチの背もたれにかけている。父親はわたしたちの散歩にいつもついて来たものだった。

わたしが売りつけたミシンはどうなったか。

父娘は困惑してることだろう。1台あればいいミシンをどうして何台も買い込んだか。娘がわたしのセールスを助けようとしたのが見かけの理由だが、事実をたどれば時間のせいだったのだ。時間の気まぐれで、われわれいずれも妙な体験をさせられた。

困惑といえば、わたしに殴られたり蹴られたりした店主もだろう。

わたしを追って外へ出たとしても、すでのわたしの姿はない。ずいぶん戸惑ったのではあるまいか。

それと、Haunted Bookshop。

今なら「とりつかれた本屋」と解したい。わたしにとりつかれたか、時間にとりつかれたかだが、いずれにしろ時間のやったことである。おっと、膝蹴りをくらわせたのはわたしだった。成り行きだったが気の毒なことをした。

[図版]

- The Haunted Bookshop - Wikipedia, the free encyclopedia

- Q: How can wormholes be used for time travel? | Ask a Mathematician / Ask a Physicist